Maggio 1917

Cadorna è convinto di poter sfondare le linee austriache sul fronte dell’Isonzo. Trentotto Divisioni, 2000 cannoni di medio e grosso calibro contro le Diciassette Divisioni e i 1250 cannoni schierati dagli austriaci. Sembra proprio non possano esserci dubbi sul risultato di questa Decima Battaglia. Il 10 maggio 1917 Cadorna ordina di attaccare. Gli austriaci non sono disposti ad assecondare le convinzioni dello Stato Maggiore italiano. Per quarantotto ore la valle fu martoriata da colpi di cannone e bombarde. Le mitragliatrici delle prime linee italiane e quelle delle prime linee austriache sventagliavano le une le prime linee degli altri e viceversa. Un fiume di sangue impregna la terra. Ovunque morte, sofferenza, lamenti. Pochi metri conquistati e subito perduti. Quattromila ragazzi morti. Ottomila ragazzi feriti. La sanità militare ha un bel da farsi nel scegliere chi salvare perché meno grave rispetto a chi non aveva alcuna possibilità di sopravvivere.

Il campo di battaglia è cosparso di cadaveri orrendamente mutilati. Chi, colpito da un colpo di cannone, è completamente irriconoscibile altri, invece, a pochi metri di distanza, hanno gli arti strappati dall’esplosione, giacciono con un squarcio all’addome provocato dalle schegge o hanno il corpo diviso in due parti. Diecimila sono stati più “fortunati” perché, in gran parte, moriranno di stenti nei campi di prigionia.

Ma Cadorna non demorde e, con gli altri ufficiali del Comando Supremo, anziché analizzare i motivi della sconfitta, a fine giugno ordina un altro attacco. Ha rimpinguato le Divisioni con altro “sangue fresco” e rifornito le truppe di nuovi armamenti e munizioni. Si va all’assalto del Monte Ortigara, al confine fra Veneto e Trenino. Ancora una strage. Gli alpini raggiungono la cima dell’Ortigara ma doveno abbandonarla immediatamente perché esposti all’ininterrotto cannoneggiamento austriaco.

A 1400 Km più a Sud, in Sicilia, a Pozzallo, fa già caldo. Qui non c’è la guerra, non la si vede, non la si sente. Di quei colpi di cannone non si hanno che vaghe notizie. Nessuno immagina cosa realmente vedono gli occhi di ragazzi appena ventenni che ben conoscono i pericoli del mare ma che non capiscono perché debbano offrire il petto ai colpi della mitragliatrice. E le mamme, le mamme, pur sapendo che i loro figli sono al fronte, di certo non immaginano che soffrono il freddo, la fame e che ad ogni istante possono morire, avvelenati da gas venefici o dal colpo sparato da un cecchino.

Uno di questi soldati non è più ventenne. Classe 1879, soldato Giuseppe Gaetano Colombo di Eugenio e Girolama Moncada, coniugato con Giuseppa Barrera, marinaio. Era emigrato negli Stati Uniti d’America con il fratello Carlo. Ufficialmente erano marinai ma negli USA facevano qualsiasi lavoro riuscivano a trovare. Gaetano, Tano, come da tutti veniva chiamato, sperava di realizzarsi in America. Era già la seconda volta che sbarcava nel nuovo continente. L’illusione “dell’american dream” gli aveva fatto attraversare l’Atlantico due volte e ogni volta era ritornato a Pozzallo. Era solo un sogno, quello americano, solo un sogno. Un sogno che ha qualche possibilità di realizzazione solo se sai scendere a compromessi, se sai fare il “ruffiano” o se sei disposto a sopraffare i tuoi compagni per emergere. Non era nel suo carattere. Aggiungi, poi, le difficoltà legate alla convivenza con altre cinque persone in uno spazio ristretto e il pensiero per la famiglia lontana e il gioco è fatto.

Lasciare Pozzallo nel novembre del ’13 è stato più penoso della prima volta nel 1910. Parte con il solito bagaglio dell’emigrante lasciando la moglie incinta di due mesi. Un viaggio pesante fino a Napoli che sembrava non finire mai e poi l’attesa alla Stazione Marittima, i controlli del passaporto e dei documenti di viaggio, la sistemazione nella puzzolente terza classe del piroscafo Stampalia  e finalmente la partenza per New York il 24 novembre 1913. Viaggio movimentato. Una perturbazione dopo l’altra fino all’arrivo a Ellis Island ma per un marinaio abituato a navigare sulle brigolette, il mare mosso dell’Atlantico è una piccola burrasca del Mediterraneo. Il fetore in terza classe, però, è insopportabile. Finalmente arrivati. Ancora controlli allo sbarco e poi, finalmente “a casa”. Raffaele Scala e sua moglie Maria lo ospitano, con il fratello Carlo e altri due pozzallesi, nella loro piccola casa di Brooklyn.

e finalmente la partenza per New York il 24 novembre 1913. Viaggio movimentato. Una perturbazione dopo l’altra fino all’arrivo a Ellis Island ma per un marinaio abituato a navigare sulle brigolette, il mare mosso dell’Atlantico è una piccola burrasca del Mediterraneo. Il fetore in terza classe, però, è insopportabile. Finalmente arrivati. Ancora controlli allo sbarco e poi, finalmente “a casa”. Raffaele Scala e sua moglie Maria lo ospitano, con il fratello Carlo e altri due pozzallesi, nella loro piccola casa di Brooklyn.

24 maggio 1915. L’Italia abbandona la posizione neutrale ed entra in guerra a fianco di Francia, Inghilterra e Russia contro Germania e Austria. Vittorio Emanuele III, il Presidente del Consiglio Salandra e il Ministro degli Esteri Sonnino si schierano con i più forti scambiando il sangue degli italiani contro la promessa della concessione del nordest italiano che era in mano all’Austria. Milioni di italiani vengono chiamati a morire per le manie di grandezza di un Savoia. Fra questi anche Tano Colombo. Poteva starsene in America. Ha trentasei anni. Ha una famiglia. Perché dovrebbe tornare? Potrebbe fare come tanti altri. Potrebbe restarsene a Brooklyn e, invece, ritorna. Torna a Pozzallo. Pochi giorni con la famiglia, giusto il tempo di abbracciare la moglie e il figlio nato l’anno precedente e che non aveva ancora visto e riparte. Riparte per il fronte austriaco. Quarta Armata (Armata del Grappa), IX Corpo d’Armata, 18a Divisone, 140° Reggimento di Fanteria Bari, 257° Corpo di Fanteria di Linea, 1a Compagnia.

Agosto 1917

XI Battaglia dell’Isonzo. Cadorna ancora non si rende conto delle condizioni in cui versano i soldati che manda al macello. È anche vero che gli alleati premono perché continui con le sue azioni per alleggerire gli altri fronti ma questo non è sufficiente a giustificare la sua insistenza senza, peraltro, fare un’analisi attenta delle ragioni che avevano portato alla disfatta di maggio e di giugno. Seicento battaglioni, un milione di uomini attaccano gli austriaci ancora una volta. Cinquemila duecento pezzi d’artiglieria martellano le postazioni nemiche.

Altopiano della Bainsizza. Gli Arditi, truppe d’assalto, intervengono per primi. Dalla cima del Monte Sabotino, al sicuro e sufficientemente lontani dalla prima linea il Savoia di turno e i generali Cadorna e Capello assistevano allo svolgersi della battaglia. Quindicimila colpi di artiglieria al giorno si riversavano sulla prima linea austriaca impedendo che questi potessero rispondere al fuoco in modo appropriato. Gli Arditi, approfittando dell’incapacità difensiva del nemico, assaltano le trincee austriache con granate e lanciafiamme. Una strage. I soldati austriaci furono colti di sorpresa. Chi non morì bruciato fu ucciso a coltellate. Tre quarti d’ora e dei quindicimila soldati austriaci ne rimasero solo i tremila catturati. I fanti che arrivano trovano solo morti e feriti. Nonostante non abbia piovuto le trincee sono piene di fango ma è un fango strano. È il sangue dei morti che forma pozzanghere, che è ovunque, del quale si sente l’odore mischiato con quello della polvere da sparo. E Tano Colombo? Dov’è? È anche lui in mezzo a tutto questo dolore, a questa sofferenza. La fanteria segue le truppe d’assalto e fino al 12 settembre, metro dopo metro, si occupano le postazioni che erano degli austriaci. Man mano che si avanza la resistenza si fa sempre meno intensa. Gli austriaci retrocedono in attesa di rinforzi per tentare un contrattacco ma le profonde ferite inferte dagli italiani hanno quasi annientato la loro capacità di reazione. L’altopiano della Bainsizza è conquistato. Da qui si controlla tutta la valle dell’Isonzo e rappresenta un ottimo trampolino di lancio per una successiva avanzata.

È questa l’Undicesima Battaglia dell’Isonzo. Tano Colombo, assieme ai suoi commilitoni, si trova in trincea. In quella trincea scavata dai soldati austriaci, i nemici. Nemici? Erano ragazzi anche loro. Anche loro erano stati strappati alle città, alle campagne, ai pascoli, alle famiglie, alle mamme, alle mogli e figli. Anche loro avevano generali che se ne stavano ben protetti, sul cocuzzolo di qualche montagna, ben riscaldati, ad osservarli morire, macellare dal cannoneggiamento italiano e bruciati vivi con i lancia fiamme.

Tano pensava alla famiglia lontana. In quei giorni erano sicuramente “e urutteddi” per la vendemmia, lontani da quel fracasso continuo provocato dai cannoni. Non era riuscito ad inviare nemmeno una cartolina. Tano non aveva bisogno di farsele scrivere le lettere. Sia lui che la moglie sapevano leggere e scrivere ma durante la battaglia la spedizione e la ricezione della posta era stata sospesa e, in ogni caso, sarebbe stato difficile rintracciare i vari reparti per il continuo avanzare del fronte. “E urutteddi”, intanto, mamma “Mummina” e la nuora “Pippinedda” cercano di dissimulare la tristezza profonda che le affligge. Non hanno notizie da Tano da qualche mese ed sono preoccupate. Si consolano l’un l’altra dicendosi che le cattive notizie arrivano velocemente e poi, si sa, in guerra non si può certo andare alla posta per spedire una lettera. Autoconsolazione, ma il cuore resta in pena. La mamma “Mummina” abbracciava il figlio di Tano, “Eugenio” e piangeva pensando al suo futuro. Piangeva ricordando altri due figli morti appena nati. Sei anni prima era morto anche un nipote ad appena un anno di età e il dolore dell’unica figlia, Carolina, aveva risvegliato il suo. Quanto tempo aveva passato a cercare di lenire il dolore della figlia ventottenne. Ma se quelle morti erano quasi “naturali”, perdere un figlio in guerra non lo era. Poteva accettare, con immensa sofferenza, la morte di un altro figlio se si fosse verificata per un naufragio o un incidente in mare ma in guerra no. Guerra una parola difficile da comprendere. Morire in guerra per difendere che cosa? Nessuno aveva attaccato l’Italia. Non c’era nulla da difendere. Il Savoia e i quattro politicanti che lo ossequiavano, da una posizione di neutralità, quando aveva capito in che direzione andava lo scontro fra l’alleanza anglo-russo-francese e quella tedesco-austriaca e attaccandosi alla voglia delle regioni del nord-est, dichiararono guerra ai tedeschi e agli austriaci facendosi promettere dai nuovi alleati che, in caso di vittoria, si sarebbe annesso il triveneto. L’Italia non si difendeva. Attaccava. E perché un’intera generazione doveva sacrificarsi? Per soddisfare le ambizioni di un monarca? Eppure, nonostante questi dubbi, le mamme soffrirono ma non si opposero. Le mogli soffrirono ma non si fecero sopraffare dall’incertezza del futuro. La parte più eroica, però, la vissero tutti quei ragazzi, che divennero Uomini sul fronte. Uomini che pur coscienti di essere pedine da sacrificare, ebbero slanci di coraggio inimmaginabili.

Gli austriaci cercano di riorganizzarsi. Chiedono aiuto ai tedeschi e lo ricevono. Rinforzano le loro posizioni e il Comando Supremo pare non accorgersi di queste manovre nonostante lo spionaggio abbia dato indicazioni abbastanza chiare. I comandi dell’esercito italiano hanno ancora una concezione ottocentesca della guerra. Pensano a tenere le posizioni e hanno la certezza che la batosta subita dagli austriaci fosse stata sufficiente ad impedire ogni tentativo di riscossa. Gli austriaci, invece, ricevono nuove armi, hanno grandi disponibilità di gas venefici, che non disdegnano di utilizzare e hanno rimpinguato le divisioni con truppe nuove. Sette divisioni tedesche confluiscono nell’area e con altre otto divisioni austriache formano la 14a Armata. La stasi che si ha sul fronte francese e il crollo dell’esercito russo hanno permesso di smobilitare soldati da quei fronti e, sfruttando anche la riserva, la prima linea dell’Isonzo viene rafforzata. In questa fase riorganizzativa gli italiani sono bloccati nelle trincee e ogni tentativo di avanzamento è fermato a colpi di cannone e di mitraglia. Cadorna, accorgendosi delle difficoltà ad avanzare, ordina alla 2a e 3a Armata di assumere posizioni difensive ma, mentre il Duca d’Aosta, al comando della 3a Armata obbedisce all’ordine, il generale Capello, comandante della 2a Armata adotta un atteggiamento offensivo, convinto che bisognava essere pronti a un possibile contrattacco nemico.

Dodicesima Battaglia dell’Isonzo. Caporetto. Tano Colombo e i fanti della 1a Compagnia del 257° Battaglione si trovano nelle trincee a quota 756 del Monte Na-Kobil. Gli austriaci non mollano. Provano continuamente a riconquistare posizioni e i fanti vengono bersagliati da falciate di mitraglia ad ogni tentativo di avanzare. Le trincee nemiche hanno organizzato turni di cecchini che ad ogni piccolo movimento sparano provocando uno stillicidio lento di morti e feriti. Dal Comando Supremo non arrivano ordini chiari e gli ufficiali non sanno cosa fare. I rifornimenti di viveri scarseggiano e il freddo e la pioggia cominciano a dare fastidio.

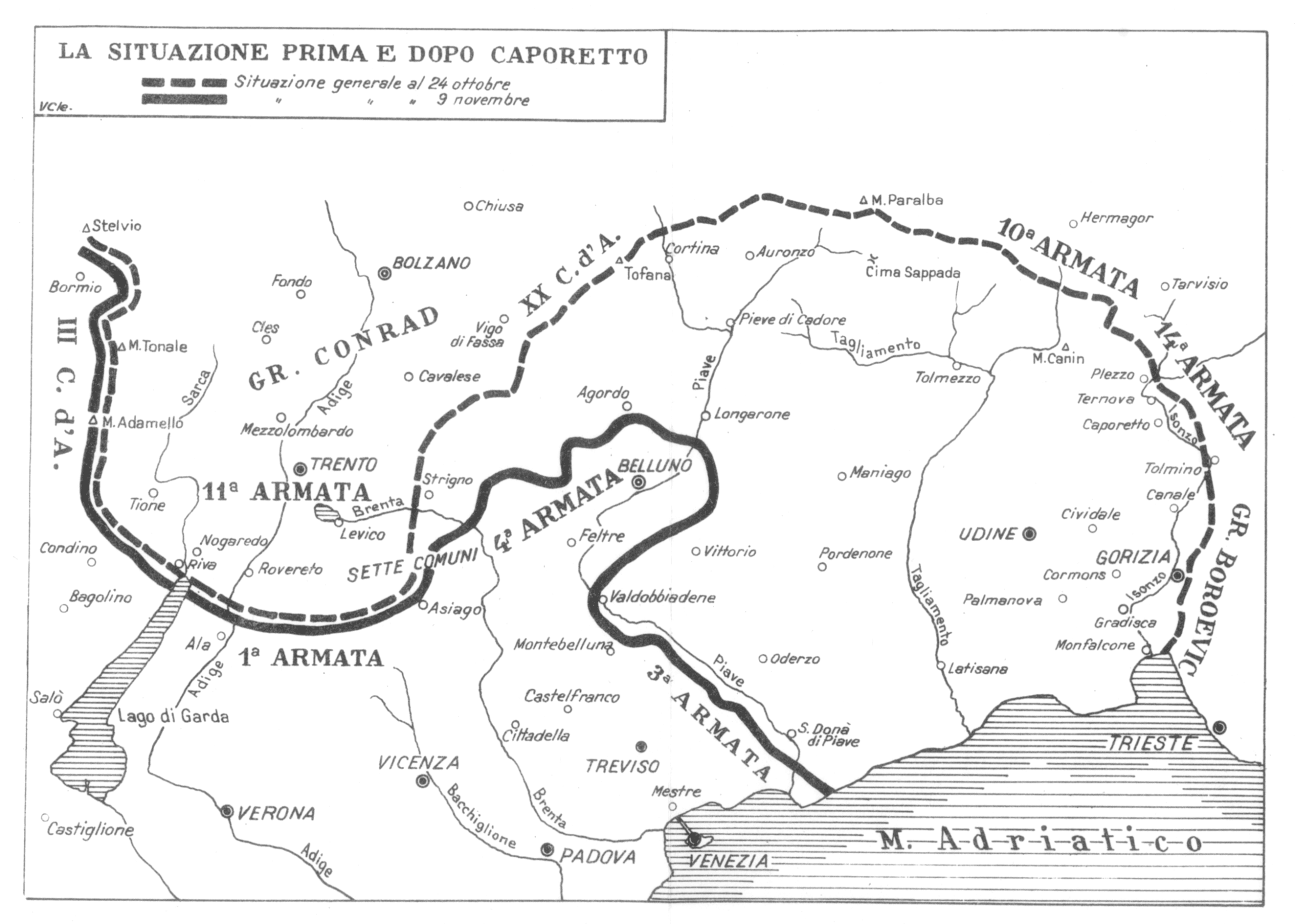

È il 24 ottobre 1917. Alle due di notte, in direzione di Tolmino, verso Nord, si sente un inteso e continuo fuoco di cannoni. Tano pensa al rumore sordo dei fuochi d’artificio sparati a Spaccaforno e che, nel silenzio notturno la sera della festa dell’Assunta, si sentono distintamente da Pozzallo. Questi, però, non sono fuochi d’artificio ma cannonate austriache. Gli ufficiali inviano piantoni porta-messaggi al Comando per avere informazioni e per sapere cosa fare ma presto ci si rende conto che gli austriaci hanno sferrato un potente contrattacco. Ora tutta la linea è bombardata da un potente fuoco di sbarramento che lascia prevedere un imminente assalto. Ben poco possono le trincee contro le cannonate. Ancora sangue ovunque, feriti che urlano per il dolore, corpi squartati e resi irriconoscibili. Qualcuno non prova dolore perché i colpi hanno reciso, assieme a vene e arterie, anche i nervi e muore senza rendersene conto. Non provano dolore ma la fine è inevitabile. Caporetto è sottoposta ad un inteso fuoco austro-tedesco fatto di cannonate di grosso calibro e da gas venefici. È una strage. Chi non ha fatto in tempo a mettere la maschera antigas morirà fra atroci sofferenze. I tedeschi sfondano a Tolmino e sorprendono gli italiani da dietro a Caporetto. Anche il cielo piange. Il vento e la pioggia sferzano la trincea. Il 257° tiene la posizione. Ci si ripara come si può dall’acqua e dai proiettili dei cannoni che sollevano spruzzi di fango. Chi può si rifugia nelle gallerie. Tano viene spinto dai commilitoni dentro una di queste. È al sicuro. Alle nove circa il bombardamento cessa. Gli austriaci attaccano. Sono tanti. Si esce dalle gallerie e si cerca di contrastare l’offensiva. I nostri cannoni, dalle retrovie, sparano quasi ad alzo zero tanto vicini sono i nemici ma questo provoca tante vittime fra i soldati italiani. L’attacco per ora è respinto. L’alba del 25 ottobre vede la prima linea crollare sotto la pressione austro-tedesca sostenuta da reparti di bulgari e di turchi. Tolmino, Caporetto, Monte Nero, sono conquistate e l’esercito italiano è costretto a ritirarsi. Il 140° Reggimento “Bari” riceve l’ordine di ritirarsi. Cadorna, intanto, vigliaccamente, accusa i soldati italiani di tradimento. Arriva ad ordinare a reparti di carabinieri di schierarsi dietro quelli italiani e di sparare se questi dovessero arrendersi. Chi è sorpreso senza fucile viene sommariamente giustiziato. Il vigliacco, ben lontano dal fronte, al sicuro, cerca di scaricare la sua incapacità sui soldati stanchi di versare sangue e di opporsi inutilmente alla preponderante forza del nemico. Non è mancato l’eroismo. Non è mancata l’abnegazione. Anche chi non capiva i motivi di questa guerra si batté con coraggio. Ma ha senso combattere quando si è circondati? Il 26 ottobre, in pochissimo tempo, gran parte dei reparti vengono circondati e sono costretti ad arrendersi. Tano è catturato. Ha la divisa a brandelli. Bagnata. Sporca di fango e di sangue. Sangue italiano e austriaco. Che ha lo stesso colore, lo stesso odore, la stessa consistenza. Sangue di qualcuno che ha lasciato sogni, progetti, figli, mogli per le scriteriate scelte di capi di governo alla ricerca di potere.

Gli austriaci incolonnano i prigionieri e li fanno marciare verso Lubiana. Fame, sete e freddo. Durante la marcia, con le scarpe che si sfaldavano, quando si arrivava in qualche villaggio si scavava il letame nella speranza di trovare qualcosa da mangiare. Qualcuno scambiava quel poco che restava della divisa in cambio di un piccolo pezzo di fame con il risultato di sentire ancora più freddo e non riempire lo stomaco e con la fame che si faceva sentire sempre più. Tano non aveva niente da vendere. Una notte fu malmenato da soldati tedeschi che lo depredarono delle poche cose che possedeva. Dopo dieci giorni di marcia si arriva, stremati, a Lubiana. Tano è stordito. Avanza solo perché sospinto dagli altri prigionieri. Non pensa a nulla. La sua mente è come fosse spenta. Non ha più ricordi. Non ha speranza ma non è nemmeno disperato. Come gli altri prigionieri cammina, si muove solo perché non è ancora morto. Chi muore durante la marcia viene velocemente seppellito e spesso senza che la tomba venga segnalata o con un abbozzo di croce appoggiata precariamente che in poco tempo verrà rimossa dalle intemperie. La Croce Rossa non ha risorse sufficienti e gli austro-tedeschi distribuiscono poche e piccole razioni di viveri e acqua. Dopo una lunghissima marcia, Tano Colombo, arriva al campo di prigionia di Milovice, nella Boemia centrale.

A Pozzallo, intanto è arrivata la notizia della disfatta di Caporetto. È arrivata anche qualche comunicazione dal Ministero della Guerra di ragazzi caduti sul campo. La famiglia Colombo, in via Scaro, è in trepidazione ogni volta che il postino inizia a percorrerla. Abitano più o meno a metà della via che porta fino alla residenza del marchese e l’inizio della strada, segnata da due “tribbunedda”, è spesso percorsa da carretti e persone che si recano dal nobile Tedeschi ma nessuno ha notizie di Tano. Non si sa se è vivo, se è prigioniero, se è ferito o ricoverato in qualche ospedale senza memoria. No. Tano è vivo, non è ferito, non ha perso la memoria e nemmeno il lume dell’intelletto. È prigioniero. Pesa 40 chili e si regge appena in piedi.

Il campo di prigionia di Milovice è una ex caserma destinata ad ospitare circa 20.000 prigionieri ma ne contiene già 30.000. La maggior parte sono italiani. Ogni baracca del campo aveva una superficie di circa 400 m2 e poteva contenere fino a 300 uomini. Trecento uomini all’interno di baracche in legno rivestite di carta catramata per renderle impermeabili e coprire tutte le fessure. Baracche freddissime, non riscaldate, umide e strapiene di uomini debilitati. Il governo italiano considera i prigionieri come dei codardi e non contribuisce a inviare, attraverso la Croce Rossa, nessun tipo di aiuto. Gli austriaci hanno i loro problemi e i prigionieri cominciano ad essere un costo particolarmente gravoso. Chi riesce, in qualche modo, a muoversi viene avviato ai lavori forzati. Sono tanti ad uscire la mattina e non rientrare la sera. Ben presto nelle baracche si diffondono malattie a decorso infausto. Il fisico debilitato ha un sistema immunitario fortemente compromesso. Meningite, tubercolosi, polmoniti, colera a cui si aggiungono sofferenze cardiache e l’influenza spagnola mietono decine di vittime al giorno. Alcune baracche vengono destinate ad isolare i malati di malattie contagiose ma è una precauzione inutile. I primi morti vengono seppelliti nel cimitero del paese ma quando diventano tanti viene utilizzato un campo dove si procede a seppellimenti senza bare e in fosse comuni. I medici del campo, all’inizio, facevano le autopsie e notarono che la maggior parte dei morti non avevano grasso corporeo e anche il tessuto muscolare era fortemente intaccato. Il cuore era come rattrappito e non riusciva più a svolgere la propria funzione. Alla fine, dato il grande numero di morti, non riuscì a sottoporre tutti ad autopsia e, quindi, i certificati riportano tutti come causa della morte l’edema. In realtà i prigionieri italiani morivano per una forma grave di malnutrizione. Il digiuno protratto portava il metabolismo ad utilizzare i vari tessuti come fonte di energia. Il tessuto adiposo era il primo ad essere utilizzato e poi il tessuto muscolare e i tessuti viscerali. L’organismo “mangiava” sé stesso. Normalmente bastano 8 o 12 settimane per portare alla morte ma nel caso dei prigionieri del campo di Milovice i prigionieri morivano prima perché arrivavano già debilitati ed erano ulteriormente fiaccati dai lavori forzati. Alla fine della guerra, nel solo campo di Milovice sono morti quasi 17.000 prigionieri italiani.

Giuseppe Gaetano Colombo di Eugenio e Girolama Moncada nato a Pozzallo il 20/10/1879, sposato con Giuseppa Barrera, soldato della 1a Compagnia 257° Battaglione di Fanteria di Linea, 140° Reggimento di Fanteria Bari, 18a Divisone, 4a Armata, IX Corpo d’Armata riceve il viatico dal Cappellano Militare austriaco Franz Romer e muore di “Edema” nel Campo di Milovice il 09/02/1918. Viene seppellito il giorno 11 febbraio 1918 (Memoria della Madonna di Lourdes) nel Cimitero di Guerra di Milovice, tomba 46/28.

Giuseppe Gaetano, Tano, era fratello della mia cara nonna Carolina che spesso lo ricordava con dolore quando si avvicinava il 2 novembre.

©Antonio Monaca